こんにちは。これまで発声に関しては首の筋肉を使った喉の下げ方、頭声に関する考え方、または横隔膜の支えについての話をしてきましたが、今回のテーマは「パッサッジョ」になります。

私はこのブログでは専門的な言葉にとらわれず、できるだけ自分自身の言葉を使って説明する事を心がけていますが、いくつかは避けられない言葉があります。今回とりあげた「パッサッジョ」もその一つです。

この「パッサッジョ」のテクニックを習得する事は歌手にとっては非常に重要な物となります。正しいパッサッジョの技術の習得なしにクオリティーを備えた高音を出すことは不可能だからです。特にテノールにとっては必須のテクニックとなります。

今回は「パッサッジョ」についての話をしていきましょう!!

もくじ

パッサッジョ“passaggio”とは?

まずは言葉の基本的な意味から押さえていきましょう。パッサッジョとはイタリア語のpassaggioの事になります。それをカタカナで表記しただけですね。

試しに小学館の伊和中辞典でpassaggioと言う言葉を調べてみましょう。

passaggio:①通過;移動;推移,変転,変化.

となっています。これは①通る、通り過ぎるという動詞passare(パッサーレ)が元となっていますね。

私たち、とくに男声にとっては話している音域と、歌う音域(中間音)というのはほぼ同じになります。なので多くの歌手は初心者の頃は中間音は楽に歌えるように感じますが、そこから音がどんどん高くなるにつれて声をだすのがだんだん苦しくなってきます。

それは喉がだんだん上がってしまうからです。テノールだとF(ファ)やG(ソ)の音が特に苦労せずに歌える限界点となります。これまでと同じように歌っていては、中々それより高い声を出すことが出来なくなってきます。

本当、高い音が楽に出たらもっと楽しんだろうけど、中々難しいんだよなあ。これが。

これより高い音を歌おうとすると、これまで歌ってきた方法では無理なので、何か対策をする方法が出てきます。人によってそうした限界点の高さは違いますが、この限界点がある音域を“パッサッジョ域”と呼んだりします。

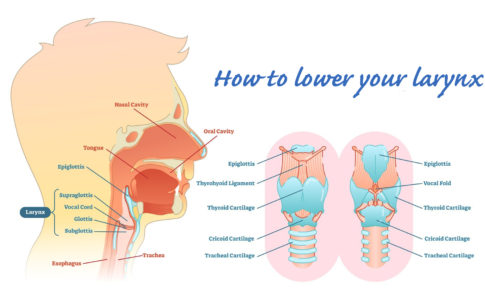

私たちは高い音を歌うためには、声帯をより長く引っ張らなくてはなりません。そしてより声帯を引っ張るためには、喉を下げる必要が出てくるわけです。喉を下げると声帯をより長く引っ張る事が出来ると言うのは、以前“どのようにして喉を下げるのか”という記事でも書きましたね。

はい。その時の話は良く覚えていますよ!

イタリア人はまさにその方法をパッサッジョと名付けました。これまでの方法では限界が来てしまうから、何かしなければならないと考えた末にこの方法を編み出したのです。まあ実際の所は考えたというよりも直感的なものだったと思いますが・・。限界だったところをうまく通り抜けてしまおう(Passareパッサーレ)というわけです。

そしてうまくそのパッサッジョ域を通過する事ができると、それより上の高音を難なく歌えるようになります。実際の所高い音を出すには、さらに大きな支えと首の筋肉の引っ張りが必要になりますから、決して体が楽になるわけではありませんが、喉が上がって苦しくなる歌い方と比べれば、確かに楽に感じらる人もいるかもしれませんね。まあ喉はどんな音を歌おうがいつでも楽でなければなりませんが。

パッサッジョとは具体的にどういう動きか?

パッサッジョには通過するという意味があると言う事は分かったと思いますが、では具体的に歌っている時に、これはどのような状態にあるのでしょうか?

これはすでに書いてしまったのですが、パッサッジョした状態というのは、実は非常に簡単です。パッサッジョした状態というのは、喉が一番低い位置まで下がった状態を言います。

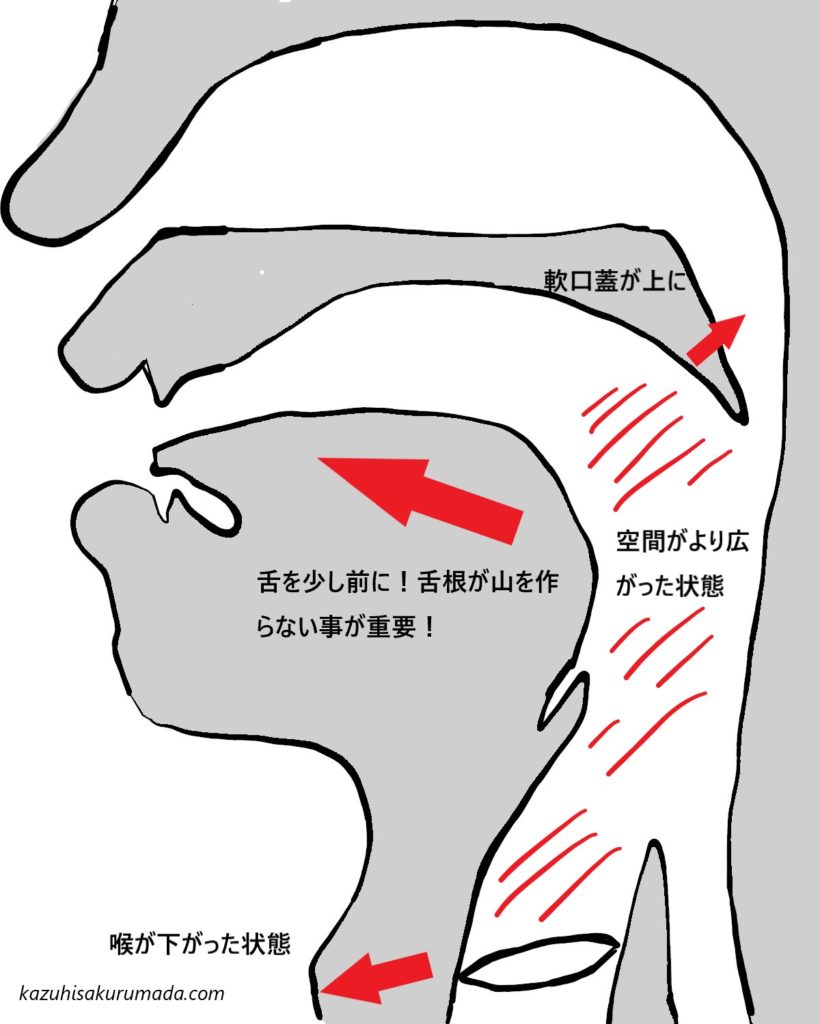

この時に大事なのは、これは決して舌根で喉を下げた状態ではないという事です。舌根で押し下げた声では決してパッサッジョと言える状態に達する事はありません。あくまで首の筋肉を引っ張る事で喉を一番下まで自然に下げなければなりません。

首を引っ張るってのは分かったけれど、舌を使わないってのは意外と難しいよな。

喉が一番下まで下がると、私たちは声帯をより伸縮させることができるようになります。これは高い音を出す上では非常に重要です。それと同時に、舌の奥の方にも十分なスペースが作られます。この時の母音が発せらる位置は、私たちが普段話している時に使っている場所とは明らかに違う場所となります。より深く低い場所から母音が発せられる事となるのです。

そのためAの母音は話している時の母音よりも丸みを帯びた深い音色の母音となります。この音の事を英語圏ではカバーされた声と言ったりします。ドイツ語ではGedeckt(ゲデックト)、イタリア語ではCoperto(コペルト)という言葉で言われたりしますが、意図している事は基本的に一緒です。私もパッサジョ域をうまく通過した声をカバーされた声、もしくはカバーした声と言っています。

それからパッサッジョ域をうまく通過したカバーされた声と区別するために、カバーされていない声をオープンな声と言ったりしますね。オープンな声というのは、私たちの普段の話し方により近く、喉の位置はカバーした声とくらべて若干高くなっています。

ちなみにイタリア人だったらオープンな声の事をアペルト(Aperto)、ドイツ人だったらオッフェン(Offen)と言ったりしますが、これらも本来意味する所はみな同じです。

カバーに対する大きな誤解!

声がうまくパッサッジョ域を通過すると、喉がより下がった位置から母音が発せられるために、丸みを帯びた深い音色となる事にはすでに触れました。

しかし実はこれが多くの誤解を生むようになってしまっています。

多くの人々はこの現象を表現するために、音をカバーさせると言ったり、Aの母音をすこしだけOのように響かせると言ったりしました。中には音色を暗くするなどと表現する人もいます。パッサッジョが出来る人が説明するのであればそれは決して間違ってはいません。しかし生徒の大部分はそのレッスンを受けている時点ではまだパッサッジョの技術は習得していませんので、このような表現には得に注意が必要です!

パッサッジョが出来ない生徒に向かって安易に「AをOのように響かせて!」、とか「音をカバーして!」と言てしまうとたいていの場合不幸な結果が待っています。

その理由はこれでは順序がまるで逆だからです。パッサッジョ域を通過する事に成功した丸みを帯びた深みのある声というのは、確かにAの母音がOのように聞こえます。でもそれは喉の位置が下がった結果初めてできることなのです。

喉の位置を下げることが身についていない歌い手が、AをOのように響かせようと思ったら、声がただ奥の方に響いているだけの、まったく質の違う声になってしまいます。どちらかと言えばこもった声ですね。これは正しくない筋肉を使って母音や音色を変えようとしているために起こります。

ある意味不幸なことですが、そうしたこもった声というのは、不幸な事にカバーされた声という表現ともある意味マッチしています。

「カバーされた」という言葉を聞くとこもったような声のイメージを抱いてしまいやすいんですよね。でも両者は似て非なるものです。本当にカバーされた声と言うのは、喉が下がった低い位置から発せられているために丸みを帯びた深みのある声となりますが、決して奥にこもった声にはなりません。深みはあるもの非常にクリアな母音となります。この場合のクリアというのは母音の形がAとかOとかはっきりしているという意味ではなくて、母音が非常にダイレクトであるという意味です。奥にこもることなく、ダイレクトに伝わってくる母音とでも言いましょうか・・。

多くの若い歌い手は、人生のどこかでパッサジョ域では声を広げずに、「カバーしなければならない」と教わります。また「カバーするためにはオープンにしてはならない」などと教わったりします。しかしやり方が分からないので、喉は高い位置のまま声を暗くしようとしてこもった声になってしまうのです。これは特にバリトンやバスに多く見られますね。

カバーという表現には確かに開いてはいけないというイメージがありますね。その結果声をむりやり奥に押し込めてしまうというのは確かに分かります。

これはバリトンやバスはそこまで高い声が出てくる事はありませんから、EやFの音をうまく通過(パッサーレ)していなくてもごまかしがきくためです。しかしより高いHやCの音を歌うとなったらたいていの人ではごまかしがききません。正しいパッサッジョ技術を習得しない限りは、そうした高音を出すことは不可能なのです。(稀に非常に高い声を持っているテノールもいます。幸か不幸かそういうテノールは間違ったテクニックでも高音が出ます・・・)

パッサッジョはないのが理想

イタリア人は代々このパッサッジョというテクニックを先生から生徒へと直接伝えてきました。なので、どの音で音を通過させる(カバーさせる)のかというのはだいたいみんな一緒です。みんな大歌手が歌ったようなタイミングで声を通過させていますね。

多くのテノールはだいたいアリアのFからGの音域で声を通過させるわけですが、その直前までは喉はまだ比較的高い位置(といってもあくまで比較であってその差はミリ単位)をキープしており、その箇所がきたら喉を下げて音をうまく通過させる歌い方が伝統的歌唱として定着しています。なので注意深く聞けばどこで音を通過させたのか、すぐに分ります。

これはイタリアの伝統的な歌い方として定着していますから、良い悪いを言っているわけではありませんが、理想は、そうした音を通過させたポイントが分からないような歌い方です。

パッサッジョというの単なるテクニックですからお客さんに悟られなければそれに越したことはありません。それを可能にするのは、FやGになるまで待たずに、もっと低い音からカバーしてしまう事です。

まあ理論としては分かるけれど、本当にそんな事できるのかい?

もちろん、これは先にも言ったように喉を低い位置にするだけなので、技術的には可能です。ただし、中間音というのは私たちが話している音域とほぼ一緒ですから、どうしても話しているような喉の位置で歌いだしたくなってしまいます。話をするときの喉の位置というのは私たちの体に染みついていますから、それとは違った事をやるのは容易ではありません。中間音から喉を十分に下げるというのは、自分の話すときの癖に常に対抗する事になるのでかなり難しいですよ。これを意図的にやった歌手はあんまりいませんが、直感的にやっていた歌手は結構います。

そのようにして歌うと高い声から低い声まで区別のない完璧に近いバランスを手に入れる事ができます。

まあそうだとは思ったけれど、それはやっぱり簡単じゃあなさそうだな。

マリオ・デル・モナコの歌唱を聞いてみよう。

ドラマチック・テノールとして有名なマリオ・デル・モナコは実は1956年ぐらいまでは低い音からカバーして歌っていました。それと比べて1960年以降は、中間音がかなりオープン(カバーされていない状態)な歌い方になってしまいました。もちろんFやGのパッサッジョ域をではしっかりカバーさせますから大きく崩れることはありませんでしたけどね。

チレアのオペラ「アドリアーノ・ルクブルール」の中でマウリツィオが歌う“La dolcissima effigie”というアリアを聴いてみましょう。このアリアはFの音から下降するフレーズで始まります。多くのテノールはこのFをカバーせずに歌う事になります。Fの音だけカバーしても、音が下がったらまたオープンになってしまいますからね。最初からオープンに歌った方が楽です。しかし1950年代初めのマリオ・デル・モナコはこの音をしっかりカバーして歌い始め、そのまま下まで下がってきます。

どうでしょうか?音には丸みと深みがあって非常に美しいですね。若い頃のデル・モナコはこのように中間音でも音をカバーして歌う事が良くありました。若いときに歌ったローエングリンのアリア録音などもその良い例です。しかし1960年にかけて、中間音をカバーして歌う事が無くなってきました。同じアリアを1961年の録音で聞いてみてください。

最初のFの音がカバーされていないのがはっきりと分かりますね。この時彼の喉の位置は若干高いところにあります。しっかりした支えに乗せてしゃべっているのに近いですね。しかし高音の手前ではしっかり音をカバーしていますから、これ以上大きくフォームが崩れる事はありませんでした。

彼が若い頃に中間音をカバーして歌っていたのは、あくまで感覚的なものだったのでしょうね。

確かに後の方の録音では母音が開き過ぎてちょっと品がないな。結構違っていて驚いたよ。

早い段階から音をカバーする事の利点。

早い段階からカバーする例としてマリオ・デル・モナコをあげましたが、イタリアのアリアを歌う上ではこのテクニックはそれほど必要でありません。イタリアのアリアの場合はたいていは一回パッサッジョを通過したら、そのフレーズの残りは高音を出して終わってしまうからです。ヴェルディなど当時のイタリア人の作曲家は非常に優れた耳をもっていたために、テクニック的にも非常に合理的に作曲されているわけです。

しかしこれがヴァーグナーのオペラとなると全く違います。ヴァーグナーのオペラではF、Fis、Gとパッサジョ域の音を行ったり来たり延々と歌い続けなければならないのです。多くの歌手はどの音からカバーして歌ったら良いのか分からなくなり、最終的には力押ししてしまいます。この力押しはドイツ人が良くやるので、それをドイツ式テクニックと呼ぶ人たちもいます。しかしこれはテクニックがないから力押しして歌っているわけであって、それにテクニックと名付けるのはおかしいと思いませんか?私の中ではこのようなドイツ式テクニックというのは存在しません。

テクニックにあるのは良いテクニックかそうでないかだけです。もちろん音楽はこれとはまったく別の話ですよ。ドイツ音楽とイタリア音楽の違いをテクニックの違いとごっちゃにしてはいけません。

ちょっと話が反れたので、元に戻しましょう。ヴァーグナーではパッサッジョ域を歌い続けるために歌手にとっては非常に難しいという事に触れましたが、実は声を早い段階(低い段階)でカバーする事でこうした問題を一気に解決することができるのです。たとえばCやDぐらいの音域でカバーする事に成功すれば、それより上のフレーズでいつカバーするのか迷う必要は一切なくなります。もう声はとっくに通過していますからね。こうする事で音色の統率の取れた歌唱が可能となるのです。

残念ながらこれを実現させた歌手はほとんどいませんが、オテロやトリスタン歌いとして大活躍したラモン・ヴィナイは常に早い段階で声をカバーして歌っていました。

カバーしただけでは終わりじゃない!オープン・カバードが大事だ!

これまでうまくパッサッジョ域を通過した声をカバーされた声、そしてカバーされていない声の事をオープンな声として話を進めてきましたが、私たちが目指すゴールはそこで終わりではありません。

喉を下げる事でうまくパッサッジョ域を通過したら、その喉の位置をキープしながらより多くのスペースを探して歌う事が重要となります。

これを私はオープン・カバードと呼んでいます。ドイツ語だと、Offen gedecktオッフェン・ゲデックトともいいますね。

これはカバーされていないオープンな声とは違います。カバーされた上でより有効なスペースを活用したオープンな声となります。これは非常に開放的な声となるので、聞いている人に大きな感動を与えることができる声となります。このような声は本当に開放されており、まるで動物の遠吠えや咆哮のような野性的な感じさえしますが、しっかりとしたテクニックに裏打ちされた、コントロールされた声になります。

こうした点で得に優れていたテノールがフランコ・コレッリですね。

彼の声はパッサッジョ域を通過してから、音が高くなるにつれてどんどん広がりが増していきました。カバーされた状態でありながらさらにオープンな彼の声のクオリティーは本当にすごいのでぜひ聴いてみてください!

おわりに

パッサッジョは非常に重要なテクニックです。それを習得するためには、首の筋肉を使って喉をさげて歌う事をきちんと覚える必要があります。しつこいですが、舌根を押し下げて喉を下げても決して声をカバーする事は出来ません。

私は喉が下がった状態を体に覚えこませるために、一年以上Uの母音ばかり練習しました。喉が低くならないときちんとしたUが出来ないからです。逆に言えば正しいUの時は喉の位置が良く下がった状態にあります。そしてUができるようになってから、そのポジションをキープしたままUから別な母音へと移行する練習を繰り返ししました。

しかし「U」の母音は日本語の「う」とはまったく違う場所にあるため、日本人にとっては難しい母音となっています。日本語の「う」の母音は「O」母音よりも浅いところにありますが、本来の「U」の母音は「O」よりもさらに深い所にあるのです。

間違ったUの母音(日本語の「う」)で練習してもまったく意味がないので、きちんと判断できる先生の下で勉強するのが大事です。まあUの話はまた別な機会にするとしましょう!

ちょっと長くなりましたが、今回はパッサッジョの話でした。

よろしく頼むよ!